銭湯・スーパー銭湯検索サイト

| 北海道・東北 | |

|---|---|

| 関東地方 | 東海地方 |

| 近畿地方 |

|

札幌の銭湯・スーパー銭湯マップ 北海道札幌市には50件程の銭湯があり、多くの店舗でサウナや駐車場が完備されています。天然温泉を利用した銭湯で、スキーや観光の疲れを癒して下さい。 北海道内銭湯入浴料金 大人 500円 / 中人 150円 / 小人 80円 |

|---|---|

|

東京の銭湯・スーパー銭湯マップ 東京都には歴史ある銭湯や、リニューアルした近代的な銭湯など、魅力ある銭湯が多くあります。都心の中でも、温泉や露天風呂を堪能できます。 東京都内銭湯入浴料金 大人 550円 / 中人 200円 / 小人 100円 |

|

神奈川の銭湯・スーパー銭湯マップ 神奈川県の銭湯では子育て割引として、中学生は100円割引(学生手帳提示)、保護者同伴で小人2名まで無料となります。ご家族みんなで大きな湯船に浸かって、銭湯を楽しんでください。 神奈川県内銭湯入浴料金 大人 530円 / 中人 200円 / 小人 100円 |

|

千葉の銭湯・スーパー銭湯マップ 千葉県は船橋市、千葉市、松戸市、市川市を中心に銭湯があります。地方にはスーパー銭湯が多くありますので、千葉観光の際に、休憩としてもご利用いただけます。 千葉県内銭湯入浴料金 大人 500円 / 中人 170円 / 小人 70円 |

|

埼玉の銭湯・スーパー銭湯マップ埼玉県には銭湯の他にも大型のスーパー銭湯が多くあります。入浴だけでなく、マッサージや岩盤浴なども一緒にいかがでしょうか。 お食事処や休憩室など、友達や家族で一日中遊べます。 埼玉県内銭湯入浴料金 大人 500円 / 中人 200円 / 小人 70円 |

|

名古屋の銭湯・スーパー銭湯マップ 愛知県名古屋市には85件程の銭湯があり、殆どの浴場施設で駐車場を完備しています。宿泊もできる24時間営業のスーパー銭湯も多くあります。 愛知県内銭湯入浴料金 大人 530円 / 中人 180円 / 小人 100円 |

|

大阪の銭湯・スーパー銭湯マップ 大阪府には多くの銭湯があります。たこ焼き食べて、お笑いみて、銭湯でリラックス。関西独自の銭湯を味わってください。銭湯も関東と関西では違う所もございます。是非、探してみてください。 大阪府内銭湯入浴料金 大人 600円 / 中人 200円 / 小人 100円 |

|

京都の銭湯・スーパー銭湯マップ 世界でも人気のある京都には歴史建造物が多くありますが、銭湯でも歴史を感じる事ができます。タイル絵や坪庭、籐籠など、京都観光と一緒に銭湯も楽しんでください。 京都府内銭湯入浴料金 大人 510円 / 中人 160円 / 小人 60円 |

|

兵庫の銭湯・スーパー銭湯マップ 兵庫県には神戸市、尼崎市を中心に多くの銭湯があります。日本三古湯の有馬温泉がある神戸市など、天然温泉を利用した浴場施設も多い人気のエリアです。 兵庫県内銭湯入浴料金 大人 490円 / 中人 180円 / 小人 80円 |

最新の口コミ

2025年9月25日

昔懐かしい銭湯

レトロな雰囲気を醸し出すが、清潔感があり番台には気のいい小父さん小母さんが交互に座られている。 風呂の湯は炭酸泉であり、身体の芯まで温まる。サウナもバスタオルを持参すれば、無料で使用できる。 お客さんも込み入ることもなく、のんびりゆったり入れるいい銭湯です。

2025年8月9日

残念ながら閉店しました。

サウナはコロナ禍で閉めているのかと思ってましたが、その前からやっていない旨、お店の方が教えてくれました。 道路拡張工事で一時店を閉めたまま、そのまま廃業されたようです。店内も清潔でお水もきれいな良いお風呂だったので、仕方ないですが、とても残念です。 ありがとうございました。

2025年6月13日

閉業です

閉業されてるようです。 23年7月頃閉業されたようです。やはりコロナ禍が原因なんでしょうか? 24年初夏から銭湯通いを始めた私は銭湯組合のガイドマップに現存してるお店しか 見つけられなかったけど、こちらのサイトにはつい最近まで残ってたお店がたくさんでていて 悔しい思いです。

2025年6月13日

閉業されちゃってます

6年前まではグーグルマップにクチコミがありますが、どうやらその頃一時休業して 設備修繕後再開予定だったようですが、修理代がかさむとかコロナ禍で折れてしまったのでしょうか? 残念です

銭湯の謎

銭湯のペンキ絵と富士山の関係

ペンキ絵の題材には、富士山が多い。なぜか?

古くから万葉集などにも詠まれ、絵画や版画、おとぎ話などの題材などに非常に多く登場している富士山。現在でも、五千円札にも描かれているほどの日本の象徴だ。また、古来より信仰の対象でもあった。盛んだったは江戸時代で、「富士講」という名称で庶民の間に広まっていた。

現在でも関東一円の一部の神社には、当時の名残の「富士塚」という岩で山を象ったミニ富士がある。この富士塚に登れば、実際の富士さんに登ったのと同じ御利益が得られるというのも。使われている岩は、富士さんから噴火した溶岩をもちいている事が多いのもその効力のひとつだろう。

有名なものは品川区の品川神社、台東区の小野照崎神社、文京区の富士神社、渋谷区の鳩森八幡神社など。お正月の初夢も「一富士、二鷹、三茄子」が良いとされているのも、いかに日本人が富士山を特別な対象として見ているか…。

そんな富士山を眺めながら風呂に入れるのが、銭湯だ。極楽浄土の演出装置として、やはり、富士山の存在は欠かせない。

銭湯で縁起をかつぐペンキ絵

ペンキ絵の題材で、富士山が多いのは、幸福の象徴だからである、と記述したが、実はその逆の事がある。すなわち、ペンキ絵の題材として、決して描いてはいけない、好まれないものがあるのだ。これは、どの絵師に聞いても異口同音の答えが返ってきたので、昔からこの業界の常識であったのだろう。

まずは「猿」だ。猿=去るに通じるとして、お客さんが減ると困るからだ。次は「夕日」。沈むから。お客が減って、家業が沈んでは、そりぁ大変だ。最後は「紅葉」だ。葉が落ちる、赤くなる=赤字になる、ということらしい。もっとも数こそ少ないが、「赤富士」を題材にしたペンキ絵を描くこともあるが、これはご愛嬌。

いずれにしろ銭湯は、縁起がよくなくてはならない場所なのである。少しでもそれに逆らうものがあれば、それを排除していくのは当然の結果。縁起かつぎ、結構!極楽浄土の銭湯のペンキ絵は、心休まる安らぐ題材がよいに決まっているのだ。

銭湯のペンキ絵の完成は、神業

ペンキ絵といっても、基本的には他の絵画をあまり変わりはない。が、ペンキ絵だけに見られる特殊な技法や手順もある。

まず、面積の大きさである。東京型銭湯のペンキ絵の平均的な大きさは一面が高さ3メートル、幅約5メートルという巨大な画面だ。次にその絵を完成させるのに必要な時間が、約二面(男女の浴室)で4~5時間ほどと極めて速い。

現在は、銭湯の定休日か営業前の時間を利用して描いている。とくに営業前の場合、開店時間前にはすべての作業を完了していなければならないので、とくに昼食をとらずに作業をすすめることもある。そして必ず、先に女性側を完成させることになっている。なぜならば、もし作業が延びてしまっても、男性側なら多少はお客に我慢してもらえるからだ。女性客は、そういうわけには、いかないから。

また、数は少ないが、男女にまたがって画面が一枚につながっている銭湯もあるが、その場合は中心の境に富士山をひとつ描く事が多いのだ。

そもそもペンキ絵はいつから始まったのか

銭湯のペンキ絵の発祥は、大正元年(1912年)。神田猿楽町の「キカイ湯」(現在は廃業)が増築するにあたり、浴室周辺の板壁を生かして何かできないかと考えた結果、背景画を揚げることになったからである。

三代目のご主人・東堯さん(大正元年生まれ)によると、「子供が喜んで風呂にはいれるように」と願い、ペンキ絵を考え出したという。お客の母親が、子供に絵を見せながらゆっくり湯に浸れるようにと、期待を込めて。それが、大評判になり、多くの銭湯にペンキ絵が取り入れられていった。

初めて描かれたのは、やはり富士山。画家・川越広四郎氏の作だが、彼は、静岡県掛川の出身。いつも富士山を眺めて育ってきたのだろう。

さて「キカイ湯」は昭和46年(1971年)に廃業したが、創業は明治17年。

石川県鳳至郡出身の祖父・東由松さんが開いた銭湯。「キカイ湯」という妙な屋号は、汽船に使うボイラーを風呂釜に活用したから。このボイラーは当時、機会釜を呼ばれていたので、そう命名したとか。入り口には、ペンキ絵の発祥地というステンレス製の記念碑がある。(千代田区猿楽町2-7-1)

日々、減少するペンキ絵のある銭湯

今となっては、全国にどれくらいのペンキ絵のある銭湯が存在するのか、その確かな数字を示すデータはない。しかし、東京に限っていうならば、以前私(著者・町田忍)が調査を行ったので、ここで紹介してみることにする。

平成7年、銭湯の件数は約1600軒であった。当時、都内で現役絵師として働いていた方に、銭湯のリストを見せてもらった事があった。そのリストによると、そのうちの503軒にペンキ絵があったことが判明。全体の三分の一という数字である。

平成16年では、銭湯の軒数は約1100件弱。9年間で500件あまりが廃業したわけだが、中でもペンキ絵が揚げられていた銭湯が廃業した率が高いのには、正直驚いた。

建物自体が老朽化していることも関係していると思われるが、ペンキ絵が残っている銭湯は、約200件程に減少。つまり5軒に1軒しか、ペンキ絵は存在しないことになる。

銭湯のペンキ絵は、今まさに絶滅の危機にさらされている。なんとも哀しく、そして切ない話である。

男湯・女湯の境にある穴を知ってる?

銭湯の浴室には、実は様々な謎が多いのである。まずは、穴。

古い銭湯に見られるものだが、浴室の入り口のすぐ下、男湯と女湯の浴室の境界線の壁の足本に、小さな穴が開いている事がある。ちょうど手が入るくらいの大きさなのだが…。さて問題、これは何だろう?

答えは、石鹸のやり取りをする穴である。昔は石鹸も貴重品だったので、男女連れのどちらが体を洗い終わったら、相手に渡すためのものだったらしい。

え?穴が開いてたら、中がのぞけるのではないかって?

ご安心を。足元にあるので、よほど無理な体勢をしなければ、のぞくことはできないのである。

これだけ大変。銭湯の一日の仕事

ひとことで、銭湯の一日の仕事…といっても、それぞのご主人の方法があると思うので、ここでは、私(著者・町田忍)の近所にあった銭湯を例にとって紹介してみよう。

午前6時30分

女将起床、家族の食事の準備。

午前9時

ご主人起床、昼まで女将さんは脱衣所、銭湯の周辺の清掃。ご主人は廃材を電動のこぎりでカット。(重油だけを利用する場合はこの作業はなし)出入りの牛乳屋さんなどが納品に。

正午

昼食。その後は必ず1時間ほど昼寝。

午後2時

重油バーナーに点火。釜のスイッチを入れ、お湯を沸かし始める。廃材を利用しない場合は、重油バーナーを使用するので、コンピューター制御の為、全自動で管理されている。

午後3時

開店前に浴室を暖めるために、浴室にお湯を撒く。

午後4時

すでに入り口に並んでいるお客さんが、開店と同時に銭湯へ。そして閉店に午後0時まで、ご主人と女将さんは交代で番台に座る。

午前0時15分

最後のお客さん、帰る。

家族が入浴したあと、ご主人がポリッシャーを利用して、床を掃除。カランや浴槽は手作業で清掃。ケロリン桶などをボイラー室にある消毒液に浸け、午前2時頃床につく。

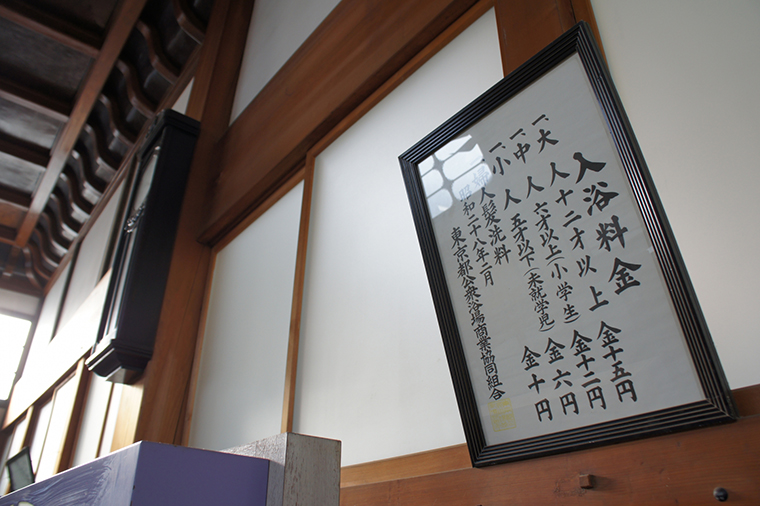

銭湯の入浴料金の決め方

現在の銭湯の入浴料金は、物価統制令により、各都道府県の条例によって定められている。では、実際、入浴料はどのようにして設定するのだろうか。

実はこの私(著者・町田忍)が、料金を決める委員会を担当しているのである。正確には「東京都公衆浴場対策協議会」という委員会があり、私を含む学識経験者、業界代表、利用者代表らから構成されている。年に一度、料金の見直しを検討。大体5月頃に決めている。

その方法は都内の平均的な銭湯の帳簿を、公認会計士に調査をしてもらい、そこから割り出している。この計算式で割り出した金額よりも、低く抑えた金額に設定しているのが現状。ただしここで定めた料金、例えば平成16年度の大人の入浴料金は400円だが、それば上限。したがって400円よりも安くしてもよいのだが、ほとんどの銭湯がこの金額に揃えてしまっているのが、少し残念だ。

だが、入浴回数券というものを多くの都市の銭湯が導入し、東京の場合回数券は10枚つづりで1枚380円。つまり1回の入浴で、20円分安く入浴できる。また、子供の場合、大人1枚に対して、子供2人まで、小学校に入学する前の年齢であるならば無料。これは組合の好意によるサービスだ。

調べてみたら、ヘンテコがいっぱい。銭湯名のあれこれ

全国の銭湯めぐりをしてきて、実にいろいろな銭湯の名前と出会ってきた。その中でも全国的にみて、もっとも多かったのは「松の湯」である、これは、全国の銭湯の数約6000軒に対して、40分の1、150軒だ。

東京には約1100軒の銭湯があるが、「松の湯」は、約30軒ほどで、やはりこちらも40分の1になる。そういえば、昭和45年に大ヒットしたTBSのドラマ「時間ですよ」の舞台も、「松の湯」であったことを、覚えているだろうか。ちなみに次に多い名前、東京でいうなら「栄湯」「梅の湯」「寿湯」「亀の湯」「大黒湯」「竹の湯」「鶴の湯」「千代の湯」など、ほぼ同数で20軒ぐらいである。

やはり、どれも縁起をかついだ名前が多かった。集客のため、または、極楽浄土の意味合いを銭湯名にも揚げているのだろう。さて次に、おもしろい名前を紹介してみよう。

東京にもあるユニークな名前を挙げれば、キリがないが、なかなか興味深いので挙げてみる事にする。

中には意味不明なものもあるが、それはご愛嬌というもの。

千代田区の「バン・ドゥーシュ」

江戸川区の「イーストランド」

荒川区の「タイムリゾート」

葛飾区の「アクアドルフィンランド」

杉並区の「GOKURAKUYA」

豊島区の「モダンバス」

北区の「ゆートピア」

板橋区の「アクアセゾン」「パブリバ八光」。

ほかにもおもしろい名前では

台東区の「蛇骨湯」

港区の「万才湯」

足立区の「ニコニコ湯」と板橋区の「ニコニコ湯」

品川区の「ピース湯」などである。

いっぽう、大阪方面では、

豊中市の「たこ湯」

阿倍野区の「ちんまん温泉」

交野市の「健康風呂タイガース」

京都市の「軍人湯」。

北海道では「屯田湯」「かっぱ湯」「あいらぶ湯」「E湯」とさずがに新しいモノ好きらしくユニークな名前が目立つ。

さらに福井県の「キューピー湯」

岐阜県の「ABC湯」

愛知県の「テレビ温泉」「ハイカラ湯」

などなど全国には実に興味深い銭湯名が存在する。

このほか、電気湯やラジウム湯、文化湯という名前もあるが、これらは当時流行していた言葉を銭湯の名前に使ったものだ。名前の付け方で一番多いのは、縁起かつぎ、次いでその地名、そしてご主人の出身地、主人の名前やそのときの出来事である。

例えば福岡県の久留米市にあった「凱旋湯」は、明治27年の日清戦争の勝利の凱旋を記念してつけた名前であるとか。こうしてみると、銭湯の名前にもそれぞれドラマがある。だからこそ、銭湯めぐりが、ますます興味深いのもになるわけだ。

あなたは熱湯派? それともぬるまゆ派?

熱いお湯が好きな人、ぬるま湯が好きな人…好みはそれぞれだが、この2種類を上手に使い分けて入浴すると、健康にいいらしい。まず42度から43度くらいの熱いお湯は、筋肉痛などの効果があるようだ。江戸っ子の熱い湯好きも、実際は肉体労働者が多かったためともいわれている。

また、血圧の低い人は、朝起きてすぐに2、3分程熱いお湯に浸かり、さっとでる…を繰り返すと、心臓機能を高める効果がもたされるという。さらに、「これから仕事をがんばるぞ」という人も、熱い湯に短時間入ると頭がさえシャキっとして、精神的にもやる気をもたらすとか。

ぬるま湯の場合は、精神的な疲れを和らげる効果がある。温度は38度から40度くらいがよく、長時間かけてじっくり入浴すれば、副交感神経(自律神経を構成する神経)に作用してリラックス効果をもたらしてくれる。一日立ち仕事をした脚などのむくみも解消。

とくに寝る前に入るぬるま湯は、こわばった気持ちや体の疲れをほどよくときほぐし、ぐっすり眠りにつけるという安眠効果もある。

銭湯のマイナスイオンで、心地よく

マイナスイオンという言葉が、注目されている。それは、マイナスイオンが人間の人体によい影響を与えるといことが立証されてたからであろう。滝や噴水の近く、水しぶきのようなものが近くにあると、このマイナスイオンが多く発生するという。

逆にプラスイオンとは、不快を感じる空気のことで、たばこや煙、大気汚染、大量の砂埃、電子レンジやコンピュータ、冷蔵庫からでる電磁波、科学繊維などがその発生源。となると我々の日常生活は、ほとんどプラスイオンに囲まれて生活していることになるわけだ。

マイナスイオンは血液をアルカリ性にし、体中の細胞を活性化させる役割がある。そういえば、滝のそばに行くと、なんともいえない心地よさを感じるが、その理由はマイナスイオンにあったのである。

おもしろい実験がある。ふたつのパチンコ店の比較だが、いっぽうのパチンコ店にマイナスイオンが発生する装置を置いてみてた。もう片方は、もちろん通常のまま。すると、その装置がある店とない店では、客の眼精疲労度、大脳疲労度にずいぶんと差がでたという。

このようなマイナスイオンの効果は、とくに自律神経の中の副交感神経を優位に咲くようさせる働きがあり、乱れた自律神経を正常化させる効果があるというのだ。水しぶきが原因だと考えたら、家庭内の内風呂でも同じ効果があるではないか?しかし、内風呂の大きさからみると、マイナスイオンがあっという間に、プラスに帯電した水分子で満たされ、逆効果になってしまうらしいのだ。

いっぽう銭湯はというと、広い空間、広い湯船、客が使うシャワーやかけ湯で、絶えず浴場はマイナスイオンで満たされ、浴室の空間は滝や噴水の周囲の環境に勝るとも劣らないほどの効果をもたらしてくれるのだとか。加えて、大きな湯船に浸かると、アルファー波が大量に出るらしい。アルファー波とは、心からリラックスした場合にのみ発生する脳波のことである。それこそストレス知らず、かつ活力も湧いてくるが、銭湯であるわけだ。

以上の事で、銭湯にマイナスイオンが豊富にあることが実証された、科学的な根拠を知ってから入浴する銭湯は、いつも以上にリラックスでき、心地よいというものだ。

…と、書いていたら、なんだか無性に銭湯にはいりたくなってしまった。ああ、あのざぶん!と浸かる快感が、私を包みこんでいく。

銭湯と内風呂、清潔なのは果たしてどちら?

内風呂を持っている人が、銭湯に足を運ばないのは「銭湯は不衛生ではないのか」と感じているからではないだろうか。しかし数年前、内風呂に付ける「24時間風呂」という機械によりレジオネラ菌が発生し、社会問題になった。

これはそのろ過機を使用した結果、同菌が繁殖し死者まで出してしまったわけだが、銭湯でレジオネラ菌が発生されたという話を、私は聞いたことがない。では、一体、銭湯の水質は、どのような基準をもとに日々営業しているのだろう。そこで、全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会理事長の高橋元彰さんに、話をうかがうことにした。

高橋さんによると、銭湯は保健所の厳しい水質検査を受けなければならないそうだ。東京の場合、「東京都条例第184号」の、(公衆浴場の設置場所及び衛生措置等の基準に関する条例)というものに基づき、管理されているとのこと。衛生に関する記述のみを抜粋すると、

① 浴場の施設は常に清潔を保持し下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗い桶、腰掛け、その他入浴者が直接利用する施設及び設備は、毎日1回以上清掃し、または洗浄すること

② 脱衣室及び便所は、毎月1回以上消毒すること

③ 浴場の施設はネズミ、衛生害虫等の生息状況について毎月1回以上点検し、適切な防除措置を講ずること

④ 洗い場及び下水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させないようにすること

そのほか

濁度は5度以下

過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラム以下

大腸菌群数は1ミリリットル中に1個以下

浴槽水は1日1回以上交換すること

…と、非常に厳しいものばかり。

さらにこの条例のほかに、厳しい基準を業界では決め、塩素消毒装置という水を浄化するシステムを導入しているのだとか。そんな銭湯のと内風呂の水質を比較したデータが、業界の広報誌「1010」に紹介されている。一般家庭風呂に2~4人家族が入浴した後の水質と、200人が入った銭湯の水質を検査してみた。

するとどちらにも大腸菌群はゼロだったが、過マンガン酸カリウムという物質(水中の有機物が増え、塩素の効果が悪くなるもの。濃赤紫色の柱状結晶で、強い酸化剤として働く。主に容量分析、有機合成、殺菌剤、漂白剤などに用いる)に関しては、銭湯よりも内風呂の方が多くなっていたのである。考えてみれば、家庭の内風呂のお湯を、わざわざあえて塩素殺菌を施す人もいないだろう。

もちろん、水質検査をいちいちするわけでもない…。というわけで、冒頭に記した「内風呂より銭湯のほうが、不衛生」という考えは、まったく根拠のないものなのだ。

銭湯は客として利用してるだけでは、のんびりとしたなごみの空間であるが、実は計算し尽くされた衛生面の上で成り立っている庶民文化施設のひとつ。大きい湯船にのんびり浸かって、心も体もきれいになれる。そのお湯も、厳しい基準に守られたものでるというのであるから、やはり利用しないテはないだろう。

銭湯のご主人には悪いが、そんなきれいなお湯をじゃぶじゃぶ使って日頃の疲れやうっぷんを一気に流してみては、いかがだろう。さぁ、いざ、銭湯へ。

湯上りのお楽しみ。銭湯の飲み物

多くの銭湯には、種々の飲み物が冷蔵庫に入れられ販売されている。しかしこれも昭和30年代後半までは、せいぜい牛乳系が主流だったものの、昭和37年4月に「明治スカット」という炭酸ドリンクにその座を奪われてしまった。

しかしそんなスカットも、今は製造されていない。立場を入れ替わるように「オロナミンC」が登場し、現在では銭湯の定番ドリンクになっている。

そうそう乳酸飲料の「パンピー」もあった。最近では、人気が復活したラムネも多くみられるようになった。ラムネは、それぞれの地区のラムネ会社が販売しているものなので、銭湯ごとに違うラムネを楽しむことができる。

例えば目黒区は風見飲料紹介の「タワーラムネ」、下町なら興水舎の「吾妻ラムネ」、ホリオ飲料の「ホリオラムネ」、中野方面なら東京合資会社の「全糖ラムネ」となる。

もちろん地方も同様で、大分県では合資会社新和商事、愛媛県では玉井商会がそれぞれ販売。神奈川県では加藤仙助商店の「カブトラムネ」や川崎飲料の「Gラムネ」と「京浜ラムネ」がある。

というようにラムネメーカーひとつを調査してみても、いろいろとローカル色がみえて、結構楽しめるのだ。実はこれ以外にも、銭湯に設置されたローカルドリンクがある。

神奈川県の銭湯では、グリーンのソーダ水「ハイ・ピープル」、コーヒー牛乳がコーラのようなビンに入った「パレード」。

関西方面は、とくにこの手のドリンクのバリエーションが多く、コーラのミニビンに入っている生姜ジュースの「ファイブドリンク」「フレッシュプチ」、オロナミンCのような味の「ローヤルビタス」、カルピスのような味の「ユーミー」「HGAURUMA・フルーツサワー」や「くりーむそーだ」、サイダー系の「サクラダサイダー」。

富山県では「レモンドライ」、宮城県では「スコール」などなど銭湯めぐりもここまで研究すると、実に楽しい。

いざ、実施。銭湯コーヒー牛乳道

なぜ湯上りの脱衣所で、「コーヒー牛乳を、腰に手を当てて飲むのだろうか」。

この疑問は、いつも銭湯に行くたびに、私の脳裏をかすめていた。白い牛乳ではいけない、ましてや、いちごミルクやフルーツ牛乳、りんごジュースではなく、あくまでもコーヒー牛乳でなくてはならない。そもそも、なぜコーヒー牛乳にこだわるのか。

コーヒー牛乳は、昭和32年に、ビン入りという形で販売された。翌年、フルーツ牛乳が登場。昭和35年頃から宅配以外にも販売を求めて、銭湯や販売店に並ぶようになった。

子供の頃だった頃、牛乳を飲むとおなかがゴロゴロとしたが、コーヒー牛乳は大丈夫。また大人が飲んでいる光景をよく目にしていたので、なんとなく大人っぽい飲み物として、心を魅了していた。その思いが高じて、いつの日か、「コーヒー牛乳道」が出来あがっていった。

「コーヒー牛乳道」

一、ビン入りコーヒー牛乳にすべし。

一、裸もしくは、パンツのみの姿とする。

一、肩幅と同じ長さで足を開く。

一、左ヒジが体と平行になるように左手を腰に当てる。

一、コーヒー牛乳の蓋を開け、裏についたコーヒー牛乳をなめる。

一、ビンの中ほどを持ち、一気に。高い天井へ顔を向け、一息で飲み干す。

一、大きな溜息をつく。

断っておくが、これはあくまでも私(著者・町田忍)のコーヒー牛乳道である。

さて、冒頭にも記述した疑問について。だいぶ熱いお湯から上がって、体がまだほてっているときに、何も背中を丸めたり座りながら飲むことはないだろう。体の表面を十分伸ばして、ほてりをさますのには一気に飲み干す姿勢=立つことは、一番具合がいい。そんなところから、このポーズは定まった。

ましてや湯上りのコーヒー牛乳道は、適度な甘さが新陳代謝をさらに活性させる。血液中の塩分やアンモニアが体外に排泄されるので、血液が粘り気をもっている。そんな血液をサラサラにするために、水分補給が必要なのは当然のこと。その上、睡眠中に血液中のカルシウムは減る一方だというから、夜寝る前に銭湯に行きコーヒー牛乳を飲めば、カルシウムが蓄積され、体によいのだ。

余談だが、平成13年6月をもって、全国飲用牛乳公正取引協議会の規約改定により、コーヒー牛乳という言葉が、この世から姿を消してしまったのである。成分の表示規制が厳しくなり、コーヒーのはいっている牛乳は、牛乳という名称が使えなくなってしまったのだ。

お風呂に入ると、なぜあんなに気持ちがいいのだろう

風呂上がりのあの爽快感は、たまらないものがる。夏場などは、クーラーなどにあたらない限り、ほてりが引くのには時間はかかるが、汗がしたたってもそれほど気にならない。もちろん体の汚れを落としたという意味での気持ちよさもあるのだろうが、爽快感のもとはそれだけでない。の体の仕組みのなせる業が隠されているのである。

風呂に入ると、体温が上昇する。すると体は体温調節を始める。血管を拡張させ、体熱を皮膚の表面から発散させるのだ。湯に浸かっていない顔などから汗をかくのは、そのため。

汗は水分を蒸発する際、気化熱を奪って体温を放散させる=空冷機能を施してくれるのだ。この汗の空冷機能は、どれくらい体温を下げてくれるのか。目安としては汗が100グラム蒸発すると体重70キロの人で約1度下がるという。1度も下がれば、かなりの清涼感を感じるはずだ。

ましてや風呂上がりなどは、100グラム以上の汗を流すであろうから、爽快感が一気に得られるわけである。心で感じる気持ちよさと、体の機能が働いた結果、得られる心地よさ。やはり入浴は、日本人の生活に欠かせないものなのだ。

スーパー銭湯って、一体何?

「スーパー銭湯」を、ご存じだろうか。ここ二十数年程前あたりから、この言葉は使われるようになったが、その正式な定義はないようだ。そこで、私(著者・町田忍)の独自の調査から、スーパー銭湯というものを説明してみよう。

まずはスーパー銭湯と一般の銭湯との決定的な相違点は、その料金にある。一般の銭湯はの基本的な入浴料は物価統制令により法律で各都道府県ごとに決められているが、スーパー銭湯は自由に決められる。だから平日と週末では、料金形態が変わる場合が多い。平日は500円でも、土・日・祭日は600円といった具合だ。

次に営業時間。これもスーパー銭湯は自由に決められるので、24時間営業の場合もある。銭湯はというと、かなり自由に決めているようだが、スーパー銭湯ほど、長い間営業しているところはないだろう。

そして駐車場の広さ。スーパー銭湯の主流が、郊外に建てられている点もあるが、そもそもの規模の大きさが関係しているようである。平均の敷地面積は約2000坪、建物500坪と広く、駐車場には数百台の車が置けるスペースがある。

社・日本銭湯文化協会理事・町田忍 著 「銭湯の謎」より

※2004年の書籍であり現在の情報と異なる場合もございます。